建国后黄梅戏剧本书籍公开出版情况述评

民国以前,黄梅戏艺人大多来自下层社会,文化水平普遍不高,师徒授艺以口耳相传为主,虽有极少量的手抄剧本,流传下来的也属凤毛麟角。

1926年后,黄梅戏开始在安庆城内演出并大受欢迎,安庆城内的坤记、黄宝文等书局刻印了大量的黄梅戏剧本(图一),在安庆城和周边各县销售,这是黄梅戏剧本出版发行的开端。这些剧本大多用毛边纸印制,成本低廉,装帧粗糙,但它们的出现,标志着黄梅戏进入了舞台传播和剧本传播并行的时期。

图一

建国以后,党和政府十分重视民间戏曲的发展,1949年11月,成立了戏曲改进局,提出对传统戏曲进行社会主义改造,包括“改人、改制、改戏”三部分,其中,“改戏”主要是整理、改编传统剧目,同时创作反映社会主义意识形态的新剧目。

为了巩固“改戏”的成果,以群众喜闻乐见的方式开展社会主义思想意识教育,党和人民政府十分重视剧本书籍的出版工作,周恩来总理曾指出:“展示戏曲艺术的窗口有两个,一个是舞台,另一个是出版。”(1999年中国戏剧出版社《中国京剧史》第1818页)从上世纪五十年代起,和其它剧种一样,伴随着剧种的大繁荣大发展,黄梅戏进入了剧本传播的黄金时期,公开出版发行了大量的剧本单行本和剧本集,除了文革前期有过短暂的中断,这个黄金时期一直延续到八十年代初。

据笔者不完全统计,这一时期公开出版发行的黄梅戏剧本书籍约有七十余种,绝大多数为剧目单行本,有的附有曲谱,装帧简单,很多都是开本不大的小册子,页数也不多;封面多为手工绘制的传统花卉等图案,只有极少数为剧照。

笔者以安徽中国黄梅戏博物馆馆藏资料为基础,经过多方搜集整理,绘制了上世纪五十至八十年代黄梅戏剧本单行本出版发行情况一览表,并对这一阶段黄梅戏剧本书籍的出版发行情况进行分段述评,错漏之处,敬请方家指正。

第一阶段(1952—1962年):黄梅戏剧本书籍出版的高潮期

建国后公开出版发行的第一本黄梅戏剧本是1952年9月由上杂出版社出版的《查清敌人》(图二)。这部以阶级斗争为主题的剧本由于切合了当时的中心任务,得到了时任文化部副部长夏衍的赞扬,被收入《大众戏曲丛书》。《大众戏曲丛书》由时任中央文化部艺术局副局长马彦祥主编,收录的书目主要为京剧剧本,地方戏除黄梅戏《查清敌人》外,只有越剧《孔雀东南飞》入选。

图二

《查清敌人》书名前仍冠以“黄梅调”之名,因为当时黄梅戏尚未正式定名,仍是偏居安庆一隅的地方小戏,直至剧本出版发行两个月后,黄梅戏才在上海的演出中一炮打响,因此,这部剧本是黄梅戏第一次进入全国人民的视野,也是黄梅戏第一次得到官方正式承认,进入主流传播的渠道。

此后的十年间,黄梅戏剧本书籍的出版发行出现一个高潮期,这一时期公开出版的剧本占整个剧本传播黄金时期的近三分之二,安徽人民出版社、上海文化出版社等以“安徽地方戏丛书”“戏曲小丛书”“群众演唱材料”等形式,出版了大量由黄梅戏艺人或新戏曲工作者整理、改编的剧目,其中《夫妻观灯》《打猪草》《天仙配》等经典剧目除了被收录进各种剧本集,仅单行本就分别有四至五个版本。

1958年6月13日至7月14日,文化部召开“戏曲表现现代生活座谈会”,在全国范围内掀起了现代戏创作的高潮,自此以后,现代戏的创作上演渐渐成为主流。

在这一形势下,从1958年起,黄梅戏现代戏的创作演出也出现了空前的高潮,这年4月,安徽人民出版社出版了著名作家鲁彦周1956年为严凤英量身定制的黄梅戏剧本《王金凤》(图三),严凤英在安徽省第一届戏曲汇演大会上曾因主演此剧,荣获演员一等奖。

图三

从一览表中我们可以看出,1958年以后,黄梅戏现代剧目的出版发行较以前明显增多,《花烛之夜》《姑娘的好对象》《洪波曲》《刘老汉猛斗铁算盘》《父女的心事》等优秀的现代剧目陆续得以出版发行。1958年至1962年间虽然也有一些传统剧目出版,但仍然以《打猪草》《夫妻观灯》《天仙配》等已经多次付梓的经典老剧目为主,可以看出,黄梅戏传统剧目发掘整理的速度明显放缓。

除了单行本外,这一时期,安徽人民出版社还分别于1953年和1961年出版了《黄梅剧选》(图四)和《黄梅戏传统剧目选集》(图五)两个剧本集,收录了黄梅戏艺人和文化部门整理改编的部分优秀传统剧目。其中《黄梅剧选》由严凤英、王少舫等整理,收录了《打猪草》《闹花灯》《补背褡》《蓝桥汲水》四个剧目,从1953年1月至1959年8月,共经过两次排版、12次印刷,印数达到143200册,由于广受欢迎,1959年5月,安徽人民出版社决定再版,特邀著名书画家吴湖帆为剧本集题签(图六)。

图四 图五 图六

这些剧本的出版发行,是国家在计划经济体制下,以正式出版物的方式,对建国初期黄梅戏传统剧目发掘整理和现代戏创作的优秀成果予以确认,既有利于优秀传统戏曲文化的传承和各地方剧团对优秀剧目的移植交流,也在舞台传播之外,为黄梅戏提供了文字传播的有效途径。

同时,这些剧本在当时作为通俗读物,也为建国初文化水平普遍不高的人民群众提供了精神食粮。例如,1961年上海文艺出版社出版的《打猪草》和《夫妻观灯》(图七),就是为了配合扫盲运动,作为《工农通俗文库》的书目出版的,剧本中稍复杂的字词都注有读音和释义,内页还配有颇具民俗风情的插图。

图七

第二阶段(1963—1966年):传统剧目的停顿和社教剧的主导

建国初期的戏曲不仅是大众娱乐形式,也是中央政府对群众进行社会主义意识形态教育的宣传工具,这使得民间戏曲的发展不可避免地和政治风云的变幻紧密相连。

1963年,由于受极左路线的影响,戏曲界已呈“山雨欲来风满楼”之势。3月16日,文化部党组向中共中央提出《关于停演“鬼戏”的请示报告》。接着,毛泽东于1963年和1964年在“两个批示”中严厉批评戏曲部门“热心提倡封建主义和资本主义的艺术,却不热心提倡社会主义的艺术”。此后,一些优秀的传统戏曲剧目陆续被批为“反党反社会主义的大毒草”,传统剧目的创作和上演受到严重限制,乃至完全禁演,戏曲舞台上出现了现代戏一统天下的局面。在出版界,也没有一家出版社敢再出版“封、资、修”的传统戏剧本。从一览表中可以看出,1963年至1966年间出版的六部黄梅戏剧本中,有四部出版于1963年,1964年至1966年间只有两部黄梅戏剧本付梓。这六部剧本中除了湖北群益堂出版社出版的《李益卖女》为传统剧目外,其余都是现代戏,多为配合当时正在全国范围内开展的社会主义教育运动,以“反修防修”等为主题,又称“社教剧”。例如,由岳西县文教局剧目组编剧、安庆专署文化局剧目组改编的《两个苹果》,说的是婆媳二人为了该不该摘公家苹果而争执,最后婆婆在媳妇的教育下认识到自己错误的故事。这几部剧目中唯一的一部传统剧《李益卖女》(图八),反映的是乾隆四十九年黄梅县大水时,人民被迫卖儿鬻女,贪官污吏趁火打劫的社会现状。从内容来看,这部剧之所以通过了对传统剧的严厉审查,应该是由于其对封建社会黑暗本质的批判。

安徽中国黄梅戏博物馆收藏的1959年中国戏剧出版社出版的《天仙配》(图九)和同年安徽人民出版社再版的《黄梅剧选》,原来分别为甘肃省图书馆和新乡师范学院图书馆藏书,在这两本书的封底,分别有“1963年清”和“一九六三年三月清”的戳印,说明这两本书早在1963年就已经被图书馆从藏书中剔除了。由此可见,虽然文革尚未开始,但当时的戏曲界已经面临着异常严峻的形势。

图八 图九

第三阶段(1973—1977年):样板戏模式剧的盛行

文革初期,由于样板戏的一枝独秀,各地方剧团的地方戏演出基本处于停顿状态,有些剧团甚至被迫解散。在这种形势下,黄梅戏剧本的出版也陷入了停顿,出现了1967年至1972年的一段空白期。

1970年前后,借着毛泽东和江青号召各地剧团学习移植样板戏的时机,各地方剧团陆续恢复了建制,在学习移植样板戏的同时,创作了一些仿照样板戏模式的革命现代戏,一直延续到文革结束。

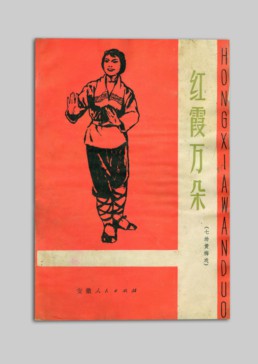

这一时期公开出版的黄梅戏剧目除了《红霞万朵》外,大多为小戏,如《小店春早》《回茶乡》《珍珠湖畔》《山村新风》《新风颂》《喜唱小巧插秧机》等,都出版了单行本,安徽人民出版社还出版了《小店春早小戏集》,收录了黄梅戏《小店春早》、淮北花鼓戏《新人骏马》和淮北梆子戏《两张发票》等。

这些剧目多以阶级斗争、农业学大寨、破旧立新等为主题,在音乐、表演方式上均不同程度地受到样板戏“三突出”“高大全”等模式的影响。《红霞万朵》(图十)和《小店春早》(图十一)是其中较有影响的两个优秀剧目,除了由人民文学出版社和安徽人民出版社分别出版外,还分别被珠江电影制片厂和上海电影制片厂搬上荧幕。

图十 图十一

第四阶段(1978—1984年):传统剧目的回归和剧本传播由盛转衰

文革结束后,尤其是1978年以后,人们被压抑已久的对于传统戏曲的喜爱得到释放,传统剧目的演出再度出现了繁荣景象,由于极左路线而停顿的传统剧目的发掘整理工作也得以继续。从1980年起,安徽人民出版社推出了一套《安徽戏剧丛书》,先后出版了《天仙配》《女驸马》《孟丽君》《失刑斩》《黄梅戏小戏集》等黄梅戏剧目单行本和剧本集。此外,还有人民音乐出版社出版的《看戏路上》、江西人民出版社出版的《春姑拜寿》、安徽人民出版社出版的黄梅戏电影剧本《牛郎织女》和《龙女》等。

然而,由于时代的突飞猛进,在这短暂的二度辉煌中,危机也在悄然酝酿。八十年代中期以后,戏曲艺术逐渐走向衰落,伴随着新兴媒体和信息技术的发展,黄梅戏的剧本传播也渐渐退居次要位置。自1984年后,黄梅戏再也没有公开出版发行过剧本单行本,虽然各地的戏曲团体及研究部门陆续出版了一些剧目集,但大多为供专家学者研究需要和各戏剧团体间交流的内部刊物,和其它剧种一样,对于黄梅戏而言,黄梅戏剧本传播的黄金时代已经结束。

上世纪五十至八十年代初公开出版发行的这些剧本书籍,是黄梅戏辉煌时期的历史见证,也是那个特殊时期给予黄梅戏的时代烙印。研究这些剧本书籍,不仅可以帮助我们更深入地了解黄梅戏的发展历程,也使我们在思索戏曲怎样才能与时俱进地反映时代主题这样的课题时,得到一些历史经验和教训。

【作者简介】吴悦,女,安庆博物馆学术研究部主任,副研究馆员

扫一扫在手机打开当前页